»Die Farmen Brand und Schutt, die Farmer fort,

Wie welke Blätter im Oktobersturme

Entführt, gewaltsam, über Land und Meer,

Entführt, verweht, und nichts als eine Sage …«

▹ H.W. Longfellow: Evangeline (übertragen von August Vezin)

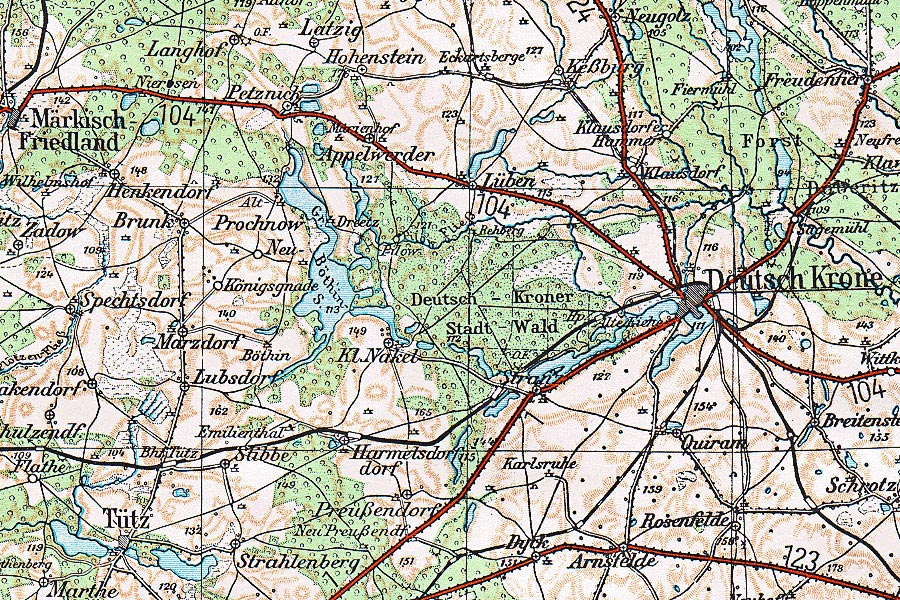

Am frühen Nachmittag des 28. März 1946 hörte Königsgnade auf zu bestehen. Die Einwohner des Ortes wurden ausgewiesen und abtransportiert; sie mussten die Heimat verlassen, die als Resultat des Zweiten Weltkrieges unter polnische Verwaltung gekommen war. Sie teilten das Schicksal von rund zwölf Millionen Deutschen in Pommern, Ostbrandenburg, Schlesien, Ostpreußen und im Sudetenland, die in den ersten Nachkriegsjahren vertrieben wurden.

Die nachfolgenden Seiten erinnern an das kleine Bauerndorf Königsgnade im früheren Landkreis Deutsch Krone, das heute Jamienko heißt und zu Polen gehört. Die Seiten erzählen von den Menschen, die Königsgnade gründeten, hier ihre Heimat hatten, das Land bestellten, Häuser erbauten, lebten und auch starben.

Die Seiten sind den ehemaligen Einwohnern von Königsgnade gewidmet und auch den Menschen in Jamienko, wo die Geschichte immer noch aus den Steinen spricht. Nur Versöhnung und Frieden kann der Sinn dieser Geschichte sein.